- トップ

- ジャーナル

- 保護猫ってどんな猫?

- TNR活動とは?さくら猫やメリット・実施手順とあわせて解説!

TNR活動とは?さくら猫やメリット・実施手順とあわせて解説!

野良猫の繁殖を防ぎ、殺処分を減らすためのTNR活動が注目されています。ここでは、TNR活動が具体的にどのようなプロセスで行われるのか、実施にあたってはどんな注意点があるのか、そしてどんなメリットをもたらすのかを詳しく紹介していきます。

TNR活動とは?

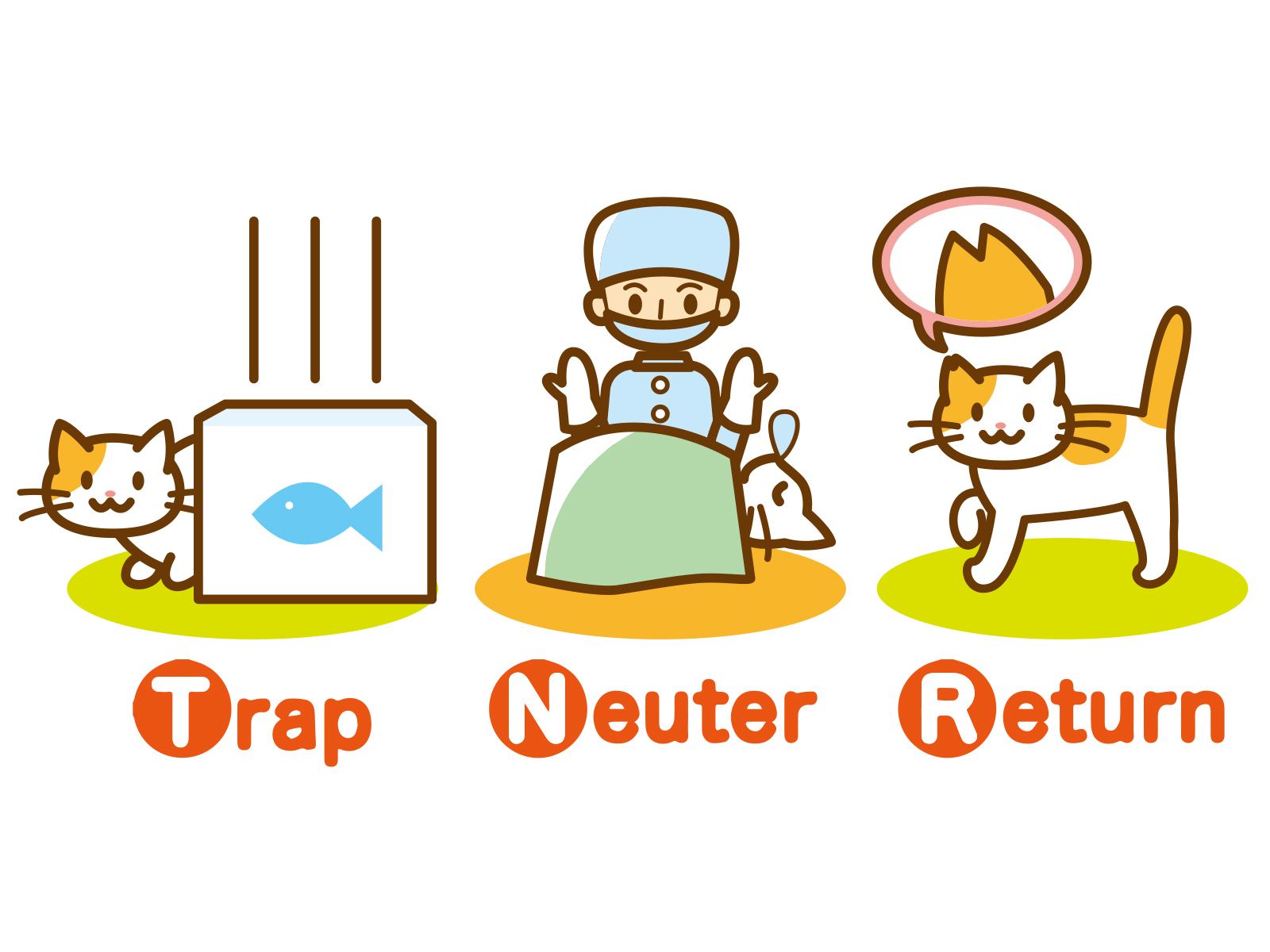

TNR活動は野良猫を一時的に捕獲し、不妊手術を施してから元の場所に戻すことで繁殖を抑制する方法です。野良猫を不妊化することで繁殖を防ぎ、元のテリトリーに戻す「持続的な対策」を重視するという点が大きな特徴です。

TNRという言葉の語源は、図表の通り“捕獲・手術・元の場所に帰す”の3つの行為の頭文字から取っています。

| Trap | 捕獲する |

| Neuter | 不妊手術を行う |

| Return | 元の場所に戻す |

こうした活動が少しずつ広がり、猫と人間が穏やかに共存できる仕組みをつくろうと、多くのボランティア団体や自治体が力を合わせて取り組んでいます。

さくら猫とは

TNR活動について調べていると、さくら猫という言葉もよく見かけると思います。さくら猫とは、不妊手術を受けた印として耳先をさくらの花びらのようにカットされた猫のことです。「さくら耳」や「さくらカット」と呼ばれることもあり、これによって「この猫はすでに手術済みである」ということがひと目でわかるようになります。

TNR活動に取り組むメリット

TNR活動は手間と費用がかかる取り組みですが、その一方で続けるほどに地域にもたらす恩恵が大きくなるといわれています。猫の命を尊重しながら、周囲の人々との共存を図るための対策として多くの地域が力を入れており、多面的なメリットが期待できます。

悲しい死を迎える野良猫を減らせる

下記のような理由から、TNR活動によって猫を救うことができます。

殺処分の減少

不妊手術を行わずに野良猫の数が増え続けると、保健所などに保護されても行き場がなく、子猫の場合は生き延びることが難しいため、最終的に殺処分されてしまう例があります。

TNR活動によって繁殖が抑えられることで、保護施設のキャパシティを超えることを防ぎ、殺処分を大幅に減らすことが期待できます。

健康面のケアにつながる

手術を行う際に獣医師による診断やワクチン接種を行うこともあるため、病気の早期発見やケガの手当てができる場合があります。結果として、野良猫たちの健康状態を改善し、悲しい死を迎える猫の数を減らすことにも寄与します。

猫の糞尿や荒らしの被害が減る

不妊手術をしないと野良猫はどんどん増殖していきます。増殖した結果、野良猫の糞尿やごみの荒しなどの被害が増えてしまいます。TNR活動を通じて不要な繁殖を防ぐことで、こうしたトラブルの軽減も期待できます。

野良猫の騒音問題が減る

猫の大きな鳴き声は、発情期のメスに対してオスが呼びかけることが主な原因です。手術によって発情そのものがなくなるため、発情期特有の大きな声や喧嘩の鳴き声が少なくなり、騒音問題が大幅に減ることが期待できます。

TNR活動の具体的な手順と注意点

TNR活動を行うには、猫を安全に捕まえることから始まり、不妊手術、そして元の場所に戻した後のフォローアップまで一連のプロセスが欠かせません。

どの段階でも猫へのストレスを最小限に抑え、周囲の住民とトラブルにならないように細心の注意を払う必要があります。

捕獲器の準備と設置方法

野良猫を安全に捕獲するためには、専用の捕獲器を用いることが推奨されています。これは動物病院やボランティア団体から借りられるケースもあれば、個人で購入する場合もあります。捕獲器を選ぶときは、ご自身が扱いやすいものかどうかをチェックしましょう。設置する場所を決めるときには猫の通り道や出入りしている場所をよく観察するのがポイントです。

慣れた場所であれば猫は警戒心が少し緩み、スムーズに捕獲器へ入ってくれることがあります。しかし、置くタイミングや周囲の人への告知を怠ると誤って他の動物(屋外に出されている飼い猫など)が入り、地域住民とのトラブルに発展する恐れもあるので、静かな時間帯を選ぶことや事前の声かけが大切です。初めて捕獲器を扱うときは、協力団体に相談したり、ネット上の動画などを参考にしたりしてイメージをつかみましょう。

不妊手術の手順と費用相場

無事に猫を捕獲できたら、すぐに獣医師による不妊手術に進むのが一般的な流れです。手術ではオスもメスも生殖能力をなくし、今後の繁殖を防ぎます。費用は地域や病院によって異なりますが、1万5千円から3万円が相場です。

獣医師によっては猫の健康状態をチェックしてくれたり、術後ケアのアドバイスをしてくれたりするので、初めてTNR活動を実施する人はボランティア団体にアドバイスをもらい経験豊富な病院を選ぶのも安心です。

TNR活動に関する助成金制度について

あらかじめ行政や保護団体の助成制度の有無を調べておくと、費用面の不安を軽減できます。自治体によっては、一匹あたり数千円程度の補助金を出しているところもあれば、ボランティア団体が寄付を募って不妊手術費用の一部をカバーしている場合もあります。地域の動物病院が、TNR活動専用の割引プランを実施しているケースもあるため、複数の病院に問い合わせてみると良いでしょう。

とはいえ、制度や寄付による支援だけに頼っていると、資金が集まらなかったり、タイミングが合わなかったりして、結局は負担を個人が背負わざるを得なくなることもあります。そのような事態を避けるためにも、できるだけ複数の人と協力して資金を確保し、活動を継続する仕組みを作っておくことが大切です。猫を保護する人、捕獲・手術の手続きに詳しい人、SNSを活用して寄付を呼びかける人など、役割を分担すれば、一人あたりの負担は軽くなり、費用面の負担を大幅に減らせる可能性が高まります。

地域住民とのコミュニケーション方法

TNR活動を成功させるためには、猫そのもののケアだけでなく、地域住民との円滑なコミュニケーションが欠かせません。どんなに善意の活動でも、突然の捕獲作業に驚いて不信感を抱く人や、猫が可哀想という人がいるかもしれません。

こうした摩擦を回避するためには、事前に回覧板や掲示板、SNSなどを使って「いつ、どこで、何のために猫を捕獲するのか」をきちんと伝え、TNR活動の目的が「地域環境を整えるため」や「不必要な殺処分を減らすため」であることを丁寧に説明することが大切です。周囲の方々が活動意図を理解し、協力を得られると、捕獲器の設置から猫の見守りまで、スムーズに物事が運ぶでしょう。

術後ケアとリターンの手順

不妊手術を受けた猫は、麻酔や鎮静の影響下にあります。また、手術直後に激しい運動をすると傷口が開いてしまう恐れがあるため、獣医師から術後の安静期間を指示されます。多くの場合は数時間から1日程度、キャリーケースやケージの中でしっかり休ませることで、麻酔の影響が残っている猫を安全に回復させることができます。

その後、猫の体調に問題がなく、元いた環境の安全が確認できれば、もともと暮らしていた地域へ戻します。リターンした後も、できれば定期的に様子をチェックし、給餌や健康観察を行うのが理想的です。地域猫としてきちんと見守りを続けていくことで、病気が見つかったときや新たな猫が流れてきたときにも早めに対策を打つことができます。TNR活動は「手術して終わり」ではなく、リターン後の生活をどうフォローしていくかが重要なカギとなります。

TNR活動を支援する方法―寄付・ボランティア・物資支援

TNR活動は一度きりの取り組みで終わらず、継続的に地域猫の健康管理をすることが前提の活動です。そのため、現場で実際に捕獲や手術の手配をしている人たちだけでなく、さまざまな形で支援してくれる仲間が増えることが成功のカギとなります。自分で直接TNR活動を行うのが難しいという人でも、寄付や物資の提供、あるいはボランティアとして活動をサポートするなど、猫たちに手を差し伸べる方法はたくさんあります。

寄付の方法:オンライン寄付・継続寄付・銀行振込

活動資金を安定的に確保するうえで最もわかりやすい支援が寄付です。最近はクレジットカードやPayPayなどの電子決済を使ったオンライン寄付が増えており、ボランティア団体の公式サイトやクラウドファンディングを通じて気軽に支援できるようになっています。

継続寄付のプランを用意している団体も多く、毎月一定額を支払うことで、組織としても長期的な資金計画が立てやすくなるメリットがあります。自分のペースで寄付したい人は、銀行振込や郵便振替を選ぶと、都合の良いタイミングで支援金を送金できるため、無理なく活動を手助けすることが可能です。どの方法を選ぶにしても、団体のホームページなどでどのように寄付金が使われているのかを把握しておくと、より安心して支援に踏み切れるでしょう。

物資支援やボランティアでの参加

経済的な支援が難しい場合でも、物資支援というかたちでTNR活動に協力することは十分可能です。具体的には、捕獲や保護に必要なケージやキャリーケース、猫用フード、ペットシーツなど、現場で役立つものを寄付をするという方法があります。こうした物資は消耗品が多いため、継続的に集められると現場での負担がかなり軽減されます。支援を希望する団体やボランティアが、どのような物資を必要としているか事前に確認しましょう。

さらに、時間やスキルに余裕がある人はボランティアとして活動に参加する道も選択肢の一つです。猫を保護している施設や保護猫カフェでは、トイレ掃除や餌やり、SNSを使った家族募集など人手を求めていることが多く、積極的に手伝ってくれる仲間が増えると施設全体が運営しやすくなります。ボランティアとして参加すれば、ただの寄付以上に活動のリアルを知ることができ、より深いかかわりを持てるのも大きな魅力です。

信頼できる団体の見分け方

支援をしたいと思ったときは、まずどの団体に協力するかを見極めることが重要です。ホームページやSNSでの活動報告が定期的に更新されているか、会計報告が明確に公開されているか、地元の行政や他団体との連携実績があるかなど、判断材料はいくつかあります。

実際のフィールドワークの様子を写真や動画で公開している団体ならば、どんな人々がどのように猫をケアしているかがわかり、より信頼しやすいでしょう。口コミや評判も参考になりますが、投稿内容に偏りがないか、長期間にわたって活動しているかどうかにも注目するのがおすすめです。団体によっては見学やボランティア参加を受け付けているところもあるため、迷った場合は実際に施設を訪ねたり、スタッフと直接話をしてから寄付を決めると安心です。

TNR活動で野良猫問題を解決に近づけよう

TNR活動は、人間社会と猫が共存するための唯一の手段というわけではありません。しかし、殺処分ありきの対策とは異なり、猫の命を尊重しながら地域で抱えるトラブルを減らしていく方法として、多くの人に支持されてきました。すでにいろいろな自治体やボランティア団体が力を合わせて取り組んでいる実績もあり、成果を上げている場所も増えています。

猫を取り巻く環境を改善しようという気持ちを持つ人が一人でも増えれば、将来的に助かる命が増え、住民の暮らしやすさも向上していくはずです。もしも身近に野良猫問題で悩んでいる人や関心を持っている人がいたら、ぜひTNR活動という選択肢があることを伝え、一緒に行動を起こすことを検討してください。

【関連記事】【今すぐできる】猫や犬の殺処分を減らすために私たちができることは?殺処分の原因も解説

おすすめ記事

2025.03.12

2025.03.12「保護猫と歩む、私の新しい一歩」オキエイコさんインタビュー

保護猫の迎え方や保護猫活動の多様さを、飼い主目線で描いたコミックエッセイ『ねこ活はじめました かわいい!愛しい!だから知っておきたい保護猫のトリセツ』の著者・オキエイコさん。 発売から4年が経ち、世の中ではずいぶん「保護 […]

2025.02.17

2025.02.17保護猫活動の現場から—保護猫団体「ゆらり」代表・山岡りえさん インタビュー

「いつも通りに、猫と生きる」 いよいよスタートした保護猫支援プロジェクト「ピースニャンコ」。活動の主軸のひとつは、連携している保護猫ボランティアへの医療費支援だ。 猫のためにともに活動する仲間たちという想いを込めて、ピー […]

カテゴリー

人気ランキング

野良猫は冬をどう生きる?寒さ対策と私たちにできることを解説

寒さが厳しくなる季節、外で暮らす野良猫たちはどのように冬を乗り切っているのでしょうか。この記事では、野良猫が冬をどのように過ごしているのか、その実態と私たちにできるサポートについてご紹介します。 野良猫は冬をどう過ごして […]

「猫バンバン」の正しいやり方は?車と小さな命を守るためにできること

寒さが厳しくなると、温かい飲み物や暖房が恋しくなるのは人間だけではありません。外で暮らす猫たちにとっても、冬の寒さは命に関わる厳しい問題です。そんなとき、暖を求めて猫たちが入り込んでしまう場所の一つが、私たちの身近にある […]

「猫の種類は数あれど」キジトラ編

「キジトラ」といえば、茶色をベースにした黒縞模様。日本でもよく見かける猫の毛柄です。実はこのキジトラ、ただ身近な存在というだけでなく、猫の祖先の姿を最も色濃く残した毛柄でもあるのです。なぜキジトラはこんなに馴染み深いのか […]

野良猫の鳴き声がうるさくて困っている方必見!対策や根本的解決法を紹介!

夜中に「アオーン」「ニャオーン」と鳴き続ける野良猫の声で、眠れない夜を過ごしていませんか?特に春から夏にかけての季節、窓を開けて寝たい時期に限って野良猫の鳴き声が響き、仕事や学校に影響が出るような睡眠不足に悩まされること […]

野良猫への餌やりは違法?気を付けるべきポイントや猫を救うための活動を紹介

町で痩せた野良猫を見かけると、「お腹が空いているのかな?」「仲良くなりたい」と思ってしまうことがあると思います。しかし、正しい方法で行わなければ、近隣住民とのトラブルや猫の繁殖問題が生じることもあるため、この記事では餌や […]