- トップ

- ジャーナル

- 猫の病気と健康のお話

- 猫の下部尿路疾患(FLUTD)の症状&ケア|特発性膀胱炎・尿路結石症にならないために【獣医師監修】

猫の下部尿路疾患(FLUTD)の症状&ケア|特発性膀胱炎・尿路結石症にならないために【獣医師監修】

猫は泌尿器系の病気にかかりやすく、リスクを防ぐためには食事やトイレの環境整備など、日常生活から整えることが大事です。

この記事では、猫の下部尿路疾患(FLUTD)の概要、症状、下部尿路疾患の中でも多い特発性膀胱炎と尿路結石症について、日常管理のポイントなどを獣医師が解説します。

異常があるときの排尿の仕草や尿の状態などを知り、猫の体が出すサインに早く気付けるようにしましょう。

FLUTDは、膀胱と尿道でおこる病気や炎症の総称

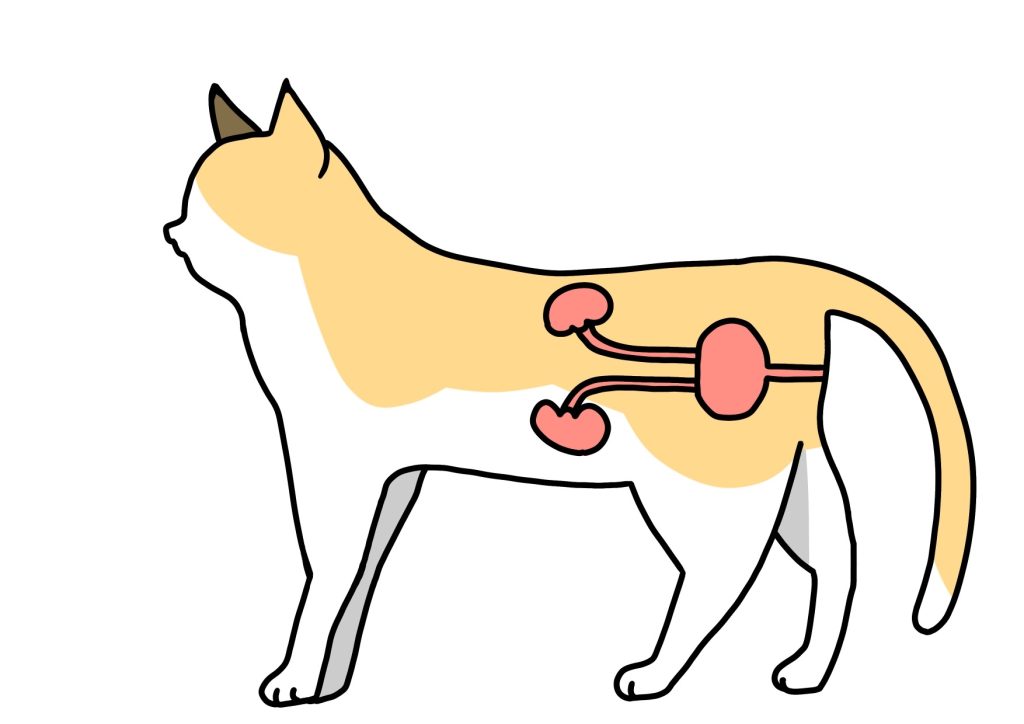

尿は腎臓で作られ、尿管を通って膀胱に溜められた後、尿道を通って体外に排出されます。

一連の尿の通り道のうち、

- 腎臓と尿管を「上部尿路」

- 膀胱と尿道を「下部尿路」

といいます。

膀胱と尿道で起こる病気や症状をまとめて、下部尿路疾患(FLUTD)と呼び、以下のような病気が含まれます。

- 特発性膀胱炎

- 尿路結石症

- 膀胱周辺の腫瘍

- 尿道炎などの感染症 など

これらの病気は、単独で起こることもあれば、複数の病気、症状が合わさることもあります。

中でも併発しやすいのは、膀胱炎と尿路結石症です。これらの病気は再発もしやすいため注意が必要です。

FLUTDでみられる症状

FLUTDでは、以下のように様々な症状が現れます。症状は原因となっている病気によって少しずつ異なります。

- トイレに行く回数が増える

- 排泄にかかる時間が長い

- 尿が少ししか出ない

- 排尿時に鳴いたり、背中を丸めたりと痛がっている様子がある

- 血尿(赤、ピンク、チョコレート色)

- 尿が濁る

- 粗相をする

- お腹を触ると痛がる など

FLUTDにかかりやすい性別や年令

FLUTDを発症するリスクを、年齢、性別、品種ごとに解説します。

若い猫でも発症する

FLUTDは、若い猫でもかかる病気です。腎臓の機能が低下し、加齢とともにダメージが蓄積してくることで発症する高齢猫の慢性腎不全とは異なります。

よってFLUTDは若い頃からの健康チェックや飼育管理が重要です。

去勢済みのオスは尿道閉塞に特に注意

猫の尿道の太さは、オスで約1mm、メスで約2mmとされています。

オスの尿道は細く長いため、尿中の結晶や剥がれた粘膜が詰まりやすく、メスよりも尿道閉鎖になる確率が高いです。特に去勢したオスは手術の影響で内径が細くなることもあり、さらに発症確率が上がります。

メスは、尿道が短いため外部から細菌が侵入しやすく、膀胱炎にかかりやすいです。

品種よりも個体差の影響が大きい

品種よりも、水を飲む習慣や生活環境などの個体差のほうが発症に関係するとされています。

特発性膀胱炎

ここからは、FLUTDの中で発症数の多い2つの病気を解説していきます。まず、最も多く見られる特発性膀胱炎です。

尿検査・超音波・レントゲンなどの検査をしても、結石や細菌感染、腫瘍などの明らかな理由が見つかりません。

原因は、日常のストレスによるものと考えられています。

- 引っ越しや、新に猫を迎えるなど生活環境の変化

- 同居猫との関係がよくない

- トイレの衛生状態が悪い など

他にも、水分不足が大きく関与するため、環境の整備とこまめな観察で悪化を防ぎます。

尿路結石症

FLUTDの中で、尿路結石症は発症数が2番目に多い病気です。

尿中のカルシウムやマグネシウムなどのミネラルが結晶化して結石となり、膀胱や尿道の粘膜を傷つけたり、尿道に詰まったりする病気です。

結石の大きさは砂粒大〜数cmの塊まで様々で、レントゲンで白くうつる結石を確認できます。

結石の種類

猫の結石は、ストルバイト結石やシュウ酸カルシウム結石が代表的です。

- ストルバイト結石:尿がアルカリ性に傾くとできやすく、比較的若い猫に多い。

- シュウ酸カルシウム結石:結晶がギザギザしており粘膜を傷つけやすい。中年以降に多い。

尿路結石症の治療法

結石ができる原因には、食事内容が大きく関わっています。食事でミネラルを多く取りすぎると、それらが尿に多く排泄されるため、結晶ができやすくなります。

よって、療法食を使った食事療法が基本です。

ストルバイト結晶は、尿の性質をコントロールすると体内で溶かすことができます。

大きい結石は外科的な処置・手術も

結石が自然に取れない時は、尿道口からカテーテルを入れて尿道のつまりを取り除きます。大きな結石は手術で取り出すこともあります。

尿道閉塞への緊急対応

尿を出せない状態を尿路閉塞といいます。去勢済みのオスで発症する確率が高いです。

尿路閉塞が起こると、初期には排尿困難や下腹部の痛みといった症状が見られます。

6時間ほど経過すると、尿毒素が全身にまわり、嘔吐や食欲不振、元気消失などの全身症状が出始めます。

12時間以上尿が出ないと腎臓を始めとする全身の臓器の働きが鈍り、閉塞後1日経過する頃には命に関わる重篤状態に至ります。

排尿がないと気づいたら、急いで動物病院を受診してください。

猫の健康な排尿と異常のサイン

成猫の排尿の目安は、以下のとおりです。個体差や季節、食事の形態(ドライフードかウエットフードか)などで多少変動しますが、日々のチェックの参考にしてください。

排尿回数

1日あたり2〜4回が目安です。多すぎ(6回以上)も要注意です。回数だけでなく、粗相の有無も観察しましょう。

1回あたりの排尿量

1回の排尿量は、約15〜35ml程度です。排尿回数が少ないと1回量は多め、多いと1回量は少なめになります

尿の色と透明度

正常な尿の色は、淡黄色〜黄色で、透明度が高く、濁りや浮遊物(結晶・粘膜塊など)はありません。

- 濃い黄色:脱水傾向で尿が濃縮しています

- 赤、ピンク、茶色の血尿:出血や炎症性疾患の可能性

- 白濁:細菌性膀胱炎や結晶沈着のサイン

尿の中に細かい結晶が混ざっていると、尿や周りの猫砂がキラキラして見えることもあります。

1回あたりの排尿にかかる時間

約10〜30秒が目安です。

時間が長いと、頻尿や尿道閉塞、膀胱炎による痛みなどが疑われます。

下部尿路疾患(FLUTD)にならないための日常の管理ポイント

FLUTDは年齢に関係なくかかるため、若い頃からの健康管理が大切です。以下の5つのポイントや対策を参考にしてください。

1.十分に水を飲ませる

飲水量が足りないと尿が濃縮し、結晶や結石ができやすくなります。

- 水分量の多いウェットフードを与える

- 給水皿を複数設置する

- 冬は冷たい水を嫌がる猫も多いので、ぬるま湯を与える

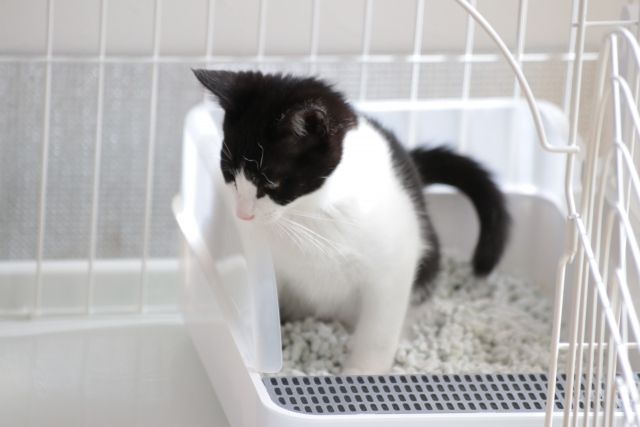

2.トイレの環境整備

猫はきれい好きで、同居猫とのトイレの共用も嫌がります。トイレの環境を整えて排尿を我慢させないようにしましょう。

- トイレの数は猫の頭数+1が理想

- 静かで出入りしやすい場所にトイレを設置

- 猫が好みの材質の砂を使う

- こまめな掃除で衛生的に

3.適切な食事管理

食事中のミネラルバランスは尿の質に影響します。FLUTDは繰り返しやすいため、既往歴がある猫は獣医師が処方する療法食を与えることをおすすめします。

おやつや人間の食べ物は、塩分やミネラルが過多になりがちなので、与えないようにしましょう。

4.適度な運動で体型管理

肥満は様々な病気の引き金になり、FLUTDも例外ではありません。運動不足は飲水量減少を招き、尿がさらに濃縮してしまいます。

- キャットタワーを設置し、遊びと運動を習慣化する

- 肥満猫用のフードを与える

5.定期的な健康診断

年に1回以上は動物病院で健康診断をうけ、尿検査をしてもらいましょう。中高齢の猫は慢性腎不全のリスクも高くなるため、半年に1回が目安です。

まとめ

下部尿路疾患(FLUTD)は、膀胱や尿道で起こる病気や炎症の総称です。ストレスや水分不足が原因とされる「特発性膀胱炎」や、尿中のミネラルが結晶化してできる「尿路結石症」が代表的です。

結石が大きくなると手術で取り出す必要が生じたり、尿道を塞いで排尿できなくなったりして尿毒症を起こすこともあるので、尿のトラブルには注意が必要です。

普段から、排尿の回数や排尿時の様子、尿の様子などを観察し、トラブルに早く対応できるようにしておくと良いでしょう。また、飲水量や食事内容は尿の質にも影響するため、水をたくさん取れるように工夫し、療法食も上手に活用しましょう。にも影響するため、水をたくさん取れるように工夫し、療法食も上手に活用しましょう。

【執筆・監修】

獣医師:安家 望美

大学卒業後、公務員の獣医師として家畜防疫関連の機関に入職。家畜の健康管理や伝染病の検査などの業務に従事。育児に専念するため退職し、現在はライターとしてペットや育児に関する記事を執筆中。

おすすめ記事

2025.03.12

2025.03.12「保護猫と歩む、私の新しい一歩」オキエイコさんインタビュー

保護猫の迎え方や保護猫活動の多様さを、飼い主目線で描いたコミックエッセイ『ねこ活はじめました かわいい!愛しい!だから知っておきたい保護猫のトリセツ』の著者・オキエイコさん。 発売から4年が経ち、世の中ではずいぶん「保護 […]

2025.02.17

2025.02.17保護猫活動の現場から—保護猫団体「ゆらり」代表・山岡りえさん インタビュー

「いつも通りに、猫と生きる」 いよいよスタートした保護猫支援プロジェクト「ピースニャンコ」。活動の主軸のひとつは、連携している保護猫ボランティアへの医療費支援だ。 猫のためにともに活動する仲間たちという想いを込めて、ピー […]

カテゴリー

人気ランキング

野良猫は冬をどう生きる?寒さ対策と私たちにできることを解説

寒さが厳しくなる季節、外で暮らす野良猫たちはどのように冬を乗り切っているのでしょうか。この記事では、野良猫が冬をどのように過ごしているのか、その実態と私たちにできるサポートについてご紹介します。 野良猫は冬をどう過ごして […]

「猫バンバン」の正しいやり方は?車と小さな命を守るためにできること

寒さが厳しくなると、温かい飲み物や暖房が恋しくなるのは人間だけではありません。外で暮らす猫たちにとっても、冬の寒さは命に関わる厳しい問題です。そんなとき、暖を求めて猫たちが入り込んでしまう場所の一つが、私たちの身近にある […]

「猫の種類は数あれど」キジトラ編

「キジトラ」といえば、茶色をベースにした黒縞模様。日本でもよく見かける猫の毛柄です。実はこのキジトラ、ただ身近な存在というだけでなく、猫の祖先の姿を最も色濃く残した毛柄でもあるのです。なぜキジトラはこんなに馴染み深いのか […]

野良猫への餌やりは違法?気を付けるべきポイントや猫を救うための活動を紹介

町で痩せた野良猫を見かけると、「お腹が空いているのかな?」「仲良くなりたい」と思ってしまうことがあると思います。しかし、正しい方法で行わなければ、近隣住民とのトラブルや猫の繁殖問題が生じることもあるため、この記事では餌や […]

野良猫の鳴き声がうるさくて困っている方必見!対策や根本的解決法を紹介!

夜中に「アオーン」「ニャオーン」と鳴き続ける野良猫の声で、眠れない夜を過ごしていませんか?特に春から夏にかけての季節、窓を開けて寝たい時期に限って野良猫の鳴き声が響き、仕事や学校に影響が出るような睡眠不足に悩まされること […]